【第二十一回】大いなる勘違いで危険回避の出来事

吾輩が指揮する船は、18万重量トンの鉄鉱石運搬船だ。全長約300m、幅約50mもある。こんな巨大船を岸壁に着けたり離したりするのは、それは大変なことなのだが、読者にはどの程度理解いただけるだろうか。

世界の港には、それぞれの港事情に精通する水先人(みずさきにん)(パイロット)がいる。外国航路の大型船の場合は、ほぼ確定的に彼らの乗船を依頼し、港または湾の入り口から着岸するまで、航路案内をしてもらうのだが、いつも緊張の連続で血圧も上がるのである。

開港(外国との貿易のために港を開き、外国船の出入りを許すこと)する国には、どこにでもある法律、「水先法」がわが国にもある。目的を簡単に言うと、パイロットの資格と業務を定め、船舶交通の安全と運航能率の増進に資するためにある。

そうしたことから大型船にパイロットが乗船するわけだが、同法第41条2項では「水先人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない」と定めている。

つまり、パイロットが操船指揮をしている場合でも「船長責任は免れませんよ」といっているのだ。船乗りの世界は厳しい。パイロットに「丸投げお任せ」のお気楽は許されないと戒めているのだ。たとえば、パイロットが操船していて船を衝突させたとしても、すべての責任は船長にあり――。これが船乗りの掟(おきて)なのである。

本船が着岸している港は、外海に湾口が開いていて、うねりの影響をもろに受ける。普通の港ならば、本船クラスの巨大船は微動だにしなのだが、この港は、発達した低気圧の影響などでうねりが入り込むと、船体が数十センチも上下するのだ。

普通、係留には船首と船尾から極太ホーサー(直径70ミリ係留索)を合わせて16本取ることになる。ところがこの港は、うねりの影響で船体が離れるのを避けて、さらに6本増して、計22本のホーサーでつなぎ止めている。その様子は、まるで大凧(おおだこ)に無数に張り巡らされた吊り糸のようで、バランスの良さが求められる。

出港時には、全乗組員がブリッジ(船橋)、船首、船尾と機関室に分かれて配置に就く。もちろん吾輩は船橋だ。はじめにエンジンや舵の作動テストを行うのだが、大型船エンジンの暖機運転は、使用の約1時間前から準備を開始し、ようやく使えるのだ。乗用車のようにキーを回して、ブルルル…、というわけにはいかない。

パイロットが乗船すると、いよいよ離岸作業の始まりだ。まず、本船をスムーズに離岸させるため、船体海側にタグボート(250総トン・4000馬力級)を3隻つなぐ。そのころ岸壁では、ホーサーをビットから外す綱取り(陸上作業員)が待機する。その綱取りからトランシーバーに連絡が入った。

「船尾のホーサーの1本が擦れて切れそうです。切れたら危険なので、最初にそのホーサー緩めてください」

船橋から船尾を見ると、後ろの端から6本目のホーサーが傷んでいて、切れそうなのが見てとれる。あれが切れたら大変だ。跳ね上がるホーサーに当たったらひとたまりもない。

ところが、船尾のクルーは何を間違ったのか、その危ないホーサーから2本手前のホーサーを緩めようとしているのだ。

吾輩は即断、「それじゃねえ、2本後ろのホーサーだ。緩めろ! そこをすぐ離れろ! もっと船尾へ移れ! 急げ!」。 その時、吾輩の傍で出港作業をサポートするサードオフィサー(三航士)が叫んだ。

「キャプテン! 傷んで危ないのは、今クルーが緩めようとしているホーサーです!」。 吾輩は答えた。「いや危ないのは2本後ろのやつだ。あれだ。早くしろ! 何でもいい、キャプテンの言うことを聞け、時間はないぞ!」。

日ごろから温厚と自負する吾輩は、少々のことでは動じないし大声も出さない。そんなキャプテンが大声を上げたものだから、船尾のクルーはビックリ!外そうとしていたホーサーリールから一斉に離れ、2本うしろのリールへ脱兎のごとく移動したのである。

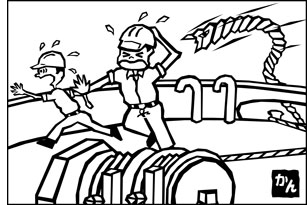

その時、今まで緩めようと、ウィンチとリールのクラッチ操作に手こずっていたホーサーが不気味な音を立てた、次の瞬間「バーン!」。乾いた破裂音とともに宙を舞った。岸壁のビットの付近で切断したホーサーは、まるで昇り龍のようにデッキのホーサーリールめがけて跳ね上がり、ブルワークとデッキを激しく叩きつけたのだ。

高い位置にある船橋から見る様子は、まるでスローモーション映像でも見るようで、今でも鮮烈な記憶として残る。最後に移動するクルーの背中の数十センチ離れた所をホーサーが空を切ったのを……。

「みんなケガはないか?」。

間髪を入れずに吾輩は叫んだ。だが、すぐに応答がない。数秒の後、「カピタン、全員無事です!」セカンド・オフィサーが震える声で答えた。

良かった。本当に良かった。あのまま作業を続行していたら、何人かが確実にホーサーに打ち倒されていただろうし、間が悪ければケガではすまなかったかもしれない。まさに、勘違いに救われて安堵する不思議な出来事であった。今、思い出しても背筋がゾクッとする、忘れられない経験である。

これまで吾輩は、いわゆる「事故る」経験を知らない。しかし、この出来事は、何かに突き動かされて危険回避ができたのだ、と思えてならないのである。

B.rgds by Capt. Jima

(注)シリーズ第21回は「海員」09年6月号に掲載されたものです。